ポイント

-

ヒトの大脳において、数量(数の大きさ)をグループの中での「とても少ない」「少ない」「多い」「とても多い」のように、相対的に捉える領域があることをfMRIで示した

-

脳における視覚情報は、初めは具体的な数としての絶対的な捉え方が強く、処理が進むにつれ、徐々に相対的な捉え方が強くなることを見出した

-

脳の柔軟な仕組みを示したことで、その他(時間やサイズ)の大きさの概念を脳がどう処理しているのかの解明が期待される

国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT、理事長: 徳田 英幸)未来ICT研究所脳情報通信融合研究センター(CiNet)の林正道テニュアトラック研究員は、東京大学の木戸照明氏(大学院生、NICT協力研究員)、四本裕子教授と共同で、機能的磁気共鳴画像法(fMRI)を用いて取得した脳機能画像を解析することにより、ヒトの大脳の複数の領域に、数量(数の大きさ)を柔軟に扱う仕組みがあることを示しました。

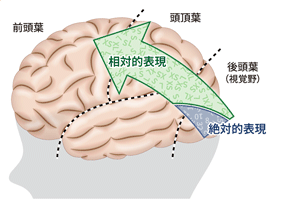

従来から、数量に反応する脳領域は知られていました。本研究では、これらの脳領域を含む複数の脳部位に、状況に応じた数量(例: とても少ない、少ない、多い、とても多い)に反応する領域(相対的な表現)が存在することを明らかにしました。さらに、視覚情報処理が頭頂葉から前頭葉にかけて進むにつれて、この相対的な表現がより顕著になることを示しました。

本成果は、脳の数量処理の柔軟性を示したことで、時間やサイズといった他の「大きさ」の概念をどのように処理しているのかという原理の解明につながることが期待されます。

本成果は2025年1月6日(月)に、科学学術雑誌「Nature Communications」に掲載されました。

背景

従来、特定の数に選択的に応答する神経細胞が存在する脳領域は知られていました。しかし、これらの神経細胞が、状況によらず特定の数(たとえば8や15などの数)に対して反応するのか、あるいは状況によって異なる数に反応するのかは分かっていませんでした。前者の場合には、様々な数量に対応するために大量の神経細胞が必要となってしまいます。限られた神経細胞でこの問題を解消する方法は未解明でした。

今回の成果

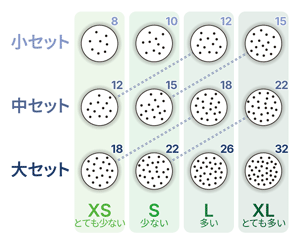

本研究では、fMRIを用いて、白黒のドットから構成されるドットパターンを見ている時の被験者の脳活動を計測し、そのデータを多変量パターン解析で検証しました。3日間にわたって実験し、それぞれの実験日で異なる範囲の数の情報を呈示しました。

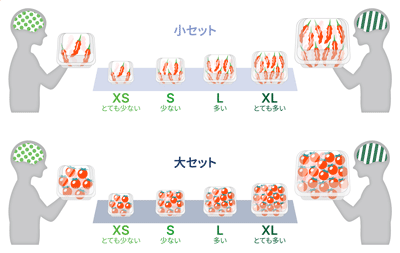

その結果、呈示される数の範囲の中で相対的な大きさ(図1のXS / S / L / XL)が同じであれば、たとえ絶対的な数が異なっていても(例:小セットのXSと大セットのXS)、類似した脳活動パターンを示す脳領域が存在することが明らかになりました。これは、神経細胞が反応する数量を、状況(呈示される数の範囲)に合わせて相対的に調整することで、神経細胞などの脳の資源を節約して効率的に表現している可能性を示しています。

さらに、視覚情報処理の過程において、感覚領域では数の絶対的な表現が見られます。一方で、連合皮質では、頭頂葉から前頭葉に向かって徐々に相対的な表現が強まる傾向(階層性)があることが示されました(図2参照)。

本研究は、様々な数を相対的な大きさの情報に変換し、状況に応じて柔軟に扱う脳領域が存在すること、そして視覚情報処理が頭頂葉から前頭葉へと進むにつれて、徐々に相対的な扱いが強くなることを明らかにしました。

数の情報は、多様な情報媒体に含まれ、正確かつ効果的に伝達することがコミュニケーションの質を左右します。本研究は、数の概念を処理する脳機能の解明を通じて、コミュニケーションの質の向上に貢献するものです。

今後の展望

本研究は数量(数の大きさ)に焦点を当てましたが、時間やサイズなど、大小のある他の概念にも同様のメカニズムが働いている可能性があります。これらの概念における相対的な脳内表現の有無を検討することで、脳がどのように環境を捉えているのか、その全体像の解明につながることが期待されます。

論文情報

掲載誌: Nature Communications

DOI: 10.1038/s41467-024-55599-8

論文名: Hierarchical representations of relative numerical magnitudes in the human frontoparietal cortex

著者: Teruaki Kido, Yuko Yotsumoto, Masamichi J. Hayashi

研究グループ

木戸照明 東京大学大学院総合文化研究科 大学院生(筆頭著者)、

兼:情報通信研究機構未来ICT研究所脳情報通信融合研究センター 協力研究員

兼:情報通信研究機構未来ICT研究所脳情報通信融合研究センター 協力研究員

四本裕子 東京大学大学院総合文化研究科 教授(責任著者)

林正道 情報通信研究機構未来ICT研究所脳情報通信融合研究センター テニュアトラック研究員(責任著者)、

兼:大阪大学大学院生命機能研究科(招へい准教授)

兼:大阪大学大学院生命機能研究科(招へい准教授)

なお、今回実施したすべての実験は、NICTの倫理委員会の承認を得ており、実験参加者には実験内容を事前説明の上、参加への同意を取っています。

nict.go.jp

nict.go.jp