発表のポイント

-

DNAを材料にした世界最小コイル状バネ「ナノスプリング」の伸びを可視化し、神経疾患を引き起こすモータータンパク質キネシン・KIF1Aの変異体の力学異常を定量化。

-

これまで技術的に困難だった極微小なタンパク質分子の力を簡単にリアルタイム計測。

-

ナノスプリングを用いた本計測技術はタンパク質の力を可視化する未来のバイオセンシング技術の基盤に貢献。

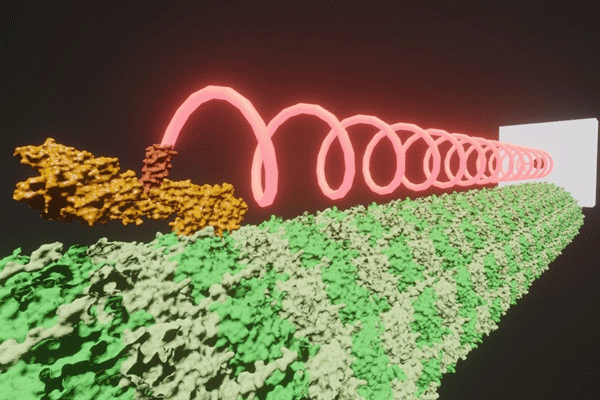

DNAを材料にしたナノスプリングを引っ張るモータータンパク質キネシン・KIF1A

概要

東京大学物性研究所の林久美子教授と、情報通信研究機構(NICT)未来ICT研究所の岩城光宏主任研究員らによる研究グループは、DNAを材料にした世界最小コイル状バネ「ナノスプリング」の伸びを可視化し、神経疾患を引き起こすモータータンパク質キネシン・KIF1A(以下、KIF1A)の変異体の力学異常を検出しました。KIF1Aは、シナプス形成に必要な物質を運ぶ分子モーターです。これに変異が生じると、運ぶ速度や力の低下などの力学異常が生じ、神経活動が障害され、KANDと呼ばれる神経疾患を発症します。光ピンセットなどの大型装置を用いずに、KIF1Aが引っ張るナノスプリングの伸びを観察するだけで分子の力を簡単に測定できれば、多様な変異体の網羅的調査が可能となり、その結果、KAND重症度を予測できると期待されます。将来、ナノスプリングはタンパク質の力を可視化するバイオセンサーの基盤となります。

発表内容

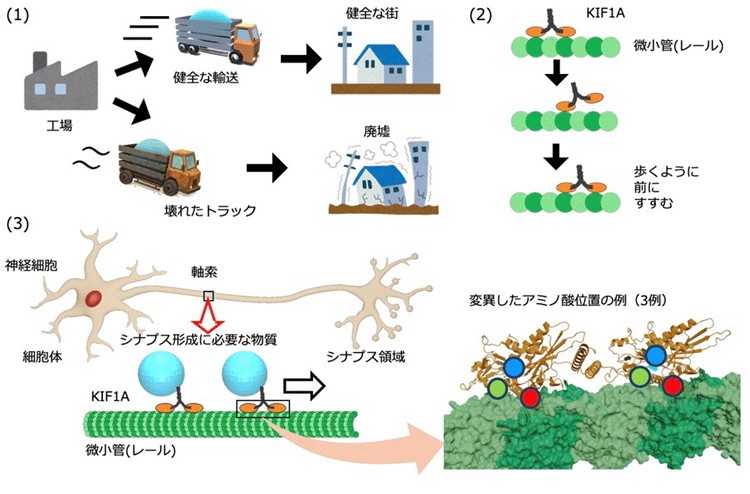

モータータンパク質キネシン・KIF1Aは、神経細胞内でシナプス形成に必要な物質を運ぶ“分子モーター”として働き、神経活動を支える重要な役割を担っています。このKIF1Aに変異が生じると、物質を運ぶ速度や力が著しく低下し、輸送機能が損なわれます。その結果、神経細胞の働きが障害され、「KAND(KIF1A Associated Neurological Disorder)」と呼ばれる神経疾患を発症します(図1)。KANDは歩行障害や視覚・聴覚の低下、発達の遅れ、けいれんなど多様な症状を引き起こし、近年は日本でも認知され患者が確認されるようになってきています。KANDを引き起こすKIF1Aの変異体は100種以上知られています。KIF1A変異体の力や速さといった運動機能(力学的性質)は、KANDの病状の重症度と相関することが知られており、力学的性質を調べることは疾患理解において重要です。

図1:モータータンパク質キネシン・KIF1Aの働き

(1)工場で作られた製品を輸送するトラックが壊れると、街が不健全な状態になる。同様に、シナプス形成に必要な物質を輸送するKIF1Aの機能劣化で、シナプス形成異常が生じ、神経疾患につながる。(2)KIF1Aはアデノシン三リン酸(ATP)を動力源にして歩くように微小管上を進む。(3)神経細胞の細胞体でシナプス形成に必要な物質が合成され、KIF1Aによって末端のシナプス領域まで輸送される。KIF1Aを構成するアミノ酸に変異が入ると、歩行機能が劣化する。KIF1Aモータードメイン拡大図の丸印は変異箇所を示す。こうした疾患の重症度を予測するためには、KIF1A変異体が「どれだけの力を発揮できるのか」を1分子レベルで測定することが重要ですが、これは非常に繊細で高度な技術を要する課題です。従来の主な力の計測法として光ピンセットが用いられてきましたが、KIF1A変異体のような弱い力しか出さない分子に対しては、測定中に、微小管から外れやすい、再現性が低いといった技術的な限界がありました。さらに、光ピンセットでは一度に1つの分子しか測定できないため、KIF1Aに存在する多様な遺伝子変異それぞれについて網羅的に力を測るには、時間も労力も非常にかかるという大きな制約がありました。これらの課題を乗り越えるには、新しい測定手法の開発が求められていました。

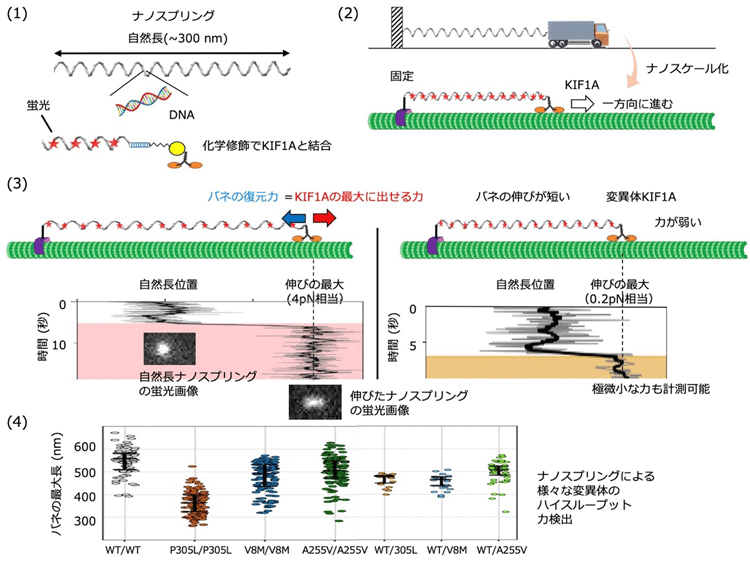

本研究では、DNAを材料にして作られた世界最小のコイル状バネであるナノスプリングをKIF1Aに結合させ、KIF1Aがどの程度ナノスプリングを伸ばすことができるか見ることで、力を測定することに成功しました(図2)。さらに、疾患原因とされる複数の変異において、正常なKIF1A野生型と比較して最大発生力が大きく低下していることを示し、力の低下が重症度と相関していることを発見しました。ナノスプリングを用いた力測定技術は、伸びを見るだけなので、多数のサンプルを同時測定できる高スループット性を持ち、今後、さまざまなKANDに関連した変異や薬剤効果を網羅的に調べることが可能です。また、そのような力学データベースを構築し、AIに学習させることで病態予測モデル構築への応用も期待されます。

さらに本成果は、ナノスケールの小さなバネを利用することで、細胞内環境における多様なタンパク質の力を測定できる可能性を示しています。こうした物理的な「力」の情報をリアルタイムに「読み取り」「伝え」「解釈」できる技術は、細胞内の異常な力学状態の検出や神経疾患の早期診断といった応用につながる可能性があります。

図2:ナノスプリングを用いたKIF1Aの力計測

(1)DNAを材料に作られたナノスプリングの形状。(2)力学台車の力測定とのアナロジー。(3)KIF1Aが前方に歩くことによって、バネが伸びる。KIF1Aの出せる最大の力とバネの復元力が釣り合った位置で止まる。(4)ナノスプリングによるハイスループットな力検出。〇関連情報:

NICTプレスリリース「世界最小のコイル状バネを設計し、細胞への“微小な力”の計測に成功」(2023/7/3)

〇各機関の役割分担

東京大学: 実験の立案、KIF1Aの1分子実験、画像解析技術開発、実験データの解析

NICT、大阪大学: ナノスプリングの設計、音響力顕微鏡でのバネ特性の評価、1分子実験用のプロトコル開発

発表者・研究者等情報

東京大学

物性研究所

林 久美子 教授

兼:東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授

大学院新領域創成科学研究科

高松 宣道 修士課程

情報通信研究機構

未来ICT研究所 神戸フロンティア研究センター

岩城 光宏 主任研究員

兼:大阪大学大学院生命機能研究科 招聘准教授

大阪大学免疫学フロンティア研究センター 招聘准教授

論文情報

雑誌名:eLife

題名:Stall force measurement of the kinesin-3 motor KIF1A using a programmableDNA origami nanospring

著者名:Nobumichi Takamatsu, Hiroko Furumoto, Takayuki Ariga, Mitsuhiro Iwaki*, Kumiko Hayashi*

DOI: 10.7554/eLife.108477.1

研究助成

本研究は、科研費「基盤研究(B)(課題番号:21H01053)」、科学技術振興機構「戦略的創造研究推進事業(CREST) (課題番号:JPMJCR2023)」、精密測定技術振興財団の助成の支援により実施されました。

issp.u-tokyo.ac.jp

issp.u-tokyo.ac.jp