ポイント

-

仮想現実(VR)で自分が飛べるという体験をすることで、高所に対する生理的・主観的恐怖反応を低減

-

恐怖の低減度は、飛行体験によって「自分は飛行できるので落下しても危険ではない」と感じた程度と相関

-

恐怖症などへの新たなアプローチとして“行動ベースの予測”に期待

国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT、理事長: 徳田 英幸)未来ICT研究所 脳情報通信融合研究センター(CiNet)の藤野美沙子協力研究員及び春野雅彦室長の研究グループは、仮想現実(VR)で自分が飛べるという体験をした人は「高所から落下しても自分で飛行して安全な状態に移行できる」という予測をして、高所恐怖反応が低減されることを明らかにしました。この知見は、従来、恐怖反応の低減には、恐怖対象への繰り返し曝露が必要であるとされてきた定説を覆すものです。

本研究では、VR空間の低空を自由に飛行できるグループ(飛行群)と、飛行群が体験したVR飛行映像を受動的に視聴するグループ(コントロール群)を比較しました。飛行群では、VRで高所を歩行した際の生理的恐怖反応と主観的恐怖反応が共にコントロール群に比べ大きく低下しました。また、飛行群の中でも「自分は飛行できるので落下しても危険ではない」と強く感じた人ほど、恐怖反応の低下が顕著であることもわかりました。この結果は、“行動ベースの予測”により恐怖反応を低減できる可能性を示し、繰り返し曝露を必要としない新しい恐怖消去の方法につながる成果です。

本研究成果は、2025年5月13日に、米国科学アカデミー紀要(PNAS)にオンライン掲載されました。

背景

ヒトが恐怖を克服するメカニズムとして、従来は「恐怖を引き起こす状況を繰り返し体験(曝露)することで“この状況は危険ではない”という記憶を学習していく」方法が主流でした。しかし、「自分が行動すれば安全な状態に移行できる」と予測することも、恐怖を和らげる手段になる可能性があります。本研究では、VRの中での自由な飛行体験によって「落ちても飛べる」という“行動ベースの予測”を獲得できることに着目し、恐怖感情の生理的・主観的な反応の変化を検証しました。

今回の成果

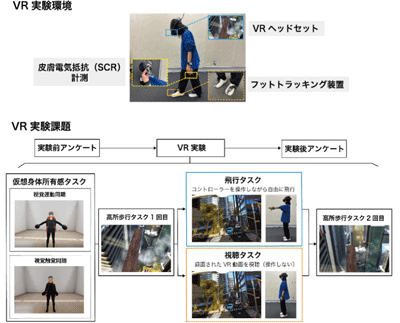

図1 (上)VR実験環境 (下)VR実験課題

参加者は飛行群とコントロール群にランダムに分けられた。飛行群は2度目の高所歩行タスク前にコントローラーを用いて7分間、5m以下の低空を自由に飛行した。一方、コントロール群は飛行群が体験したVR飛行映像を受動的に視聴した。

[画像クリックで拡大表示]

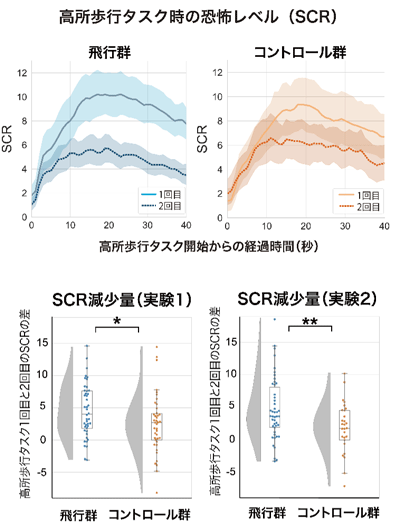

図2 高所歩行タスク時の生理的恐怖反応

SCRの平均時系列データ(上) 飛行群ではコントロール群より2回目のデータが低かった。

SCRの減少量(下) 飛行群ではコントロール群より2回目の高所歩行タスクにおけるSCR減少量が大きかった。この傾向は、実験1、実験2に共通して見られた。

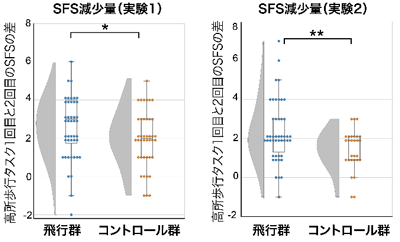

図3 高所歩行タスク時の主観的恐怖反応SFSの減少量

飛行群ではコントロール群より2回目の高所歩行タスクにおけるSFS減少量が大きかった。この傾向は、実験1、実験2に共通して見られた。

VR実験には、高所恐怖症傾向のある参加者が参加しました。参加者はVRの体に慣れるための仮想身体所有感タスクを行ったあと、VRで地上300 mの高さにある板の上を板の先端まで歩く課題(高所歩行タスク、1回目)を行いました(図1参照)。

高所歩行タスク中の参加者の生理的恐怖反応は、参加者の指に貼付した電極から得られた発汗の量を皮膚電気抵抗(SCR)として計測し、主観的恐怖反応は参加者が回答した11段階の恐怖レベルの主観的恐怖スコア(SFS)で計測しました。

次に、ランダムに飛行群とコントロール群に分けて次のタスクを行いました。

- 飛行群:自分でコントローラーを操作しながらVR空間を自由に7分間低空飛行(高さへの慣れを防ぐため地上5 m以下の高さ)する飛行タスク

- コントロール群:飛行群の参加者のVR飛行映像を視聴(録画された動画を受動的に視聴)する視聴タスク

両群はその後、高所歩行タスクの2回目を行い、再びSCRとSFSを計測しました。

SCRについて、高所歩行タスク1回目と2回目のSCRの差を解析した結果、両群とも1回目より2回目のスコアは下がりましたが、飛行群はコントロール群に比べ2度目のSCRの低下が大きいことが分かりました(図2参照)。

同様に、SFSについても1回目と2回目の差を飛行群とコントロール群で比較しました。その結果、両群とも1回目より2回目のスコアは下がりましたが、飛行群ではコントロール群に比べ2回目のSFSの低下が大きいことが明らかになりました(図3参照)。

これら一連の実験は、異なる参加者で2回実施されました(実験1、実験2)。

以上の結果は、低空であっても自分でアバターを操作して自由に飛行するという体験が高所恐怖反応の減少に寄与することを示します。また、飛行群の参加者が、「仮に落ちたとしても自分の行動により安全な状態に移行できる」と予測しており、そのために恐怖反応が減少した可能性を示します。

次に、この仮説を更に検証するために、実験後に行ったアンケートのスコアを用いて生理的恐怖の減少量の回帰分析を行ったところ、「“自分は飛行できるので落下しても危険ではない”と2回目の高所歩行タスク時に感じた程度(安全予測スコア)」が飛行群の恐怖反応の低下(SCR減少量)に関わることが明らかになりました(表1参照)。

表1 事後アンケートのスコアと生理的恐怖の減少量の関係を見た解析結果

| 変数 | 係数 | P値 |

| 身体所有感(主観) | 0.619 | 0.455 |

| 身体所有感(鏡) | 0.126 | 0.865 |

| アバター同一感 | -1.319 | 0.157 |

| 臨場感 | 0.318 | 0.687 |

| 落下に対する恐怖 | 0.090 | 0.823 |

| コントローラビリティ(飛行群) | -0.346 | 0.585 |

| コントローラビリティ(コントロール群) | 0.682 | 0.288 |

| 楽しさ(飛行群) | -0.0257 | 0.970 |

| 楽しさ(コントロール群) | -0.674 | 0.444 |

| 安全予測(飛行群) | 1.255 | 0.0342* |

(*: P < 0.05だと関係があるとみなされる)

今後の展望

本研究により、「自分の行動により安全な状態に移行できるという予測」が、恐怖を消去する新たなメカニズムとなる可能性が示されました。これは、従来の繰り返し曝露に基づく恐怖消去とは異なる、行動ベースの予測に基づく恐怖消去として今後の発展につながります。今後は今回の成果の高所恐怖症に対する現実世界での長期的な効果を明らかにすることで、VRを用いた実際の治療や支援への応用が期待されます。

掲載論文

著者名: Misako Fujino, Masahiko Haruno

掲載論文名: Transition ability to safe states reduces fear responses to height

掲載誌: 米国科学アカデミー紀要(PNAS: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)

DOI: 10.1073/pnas.2416920122

URL: https://doi.org/10.1073/pnas.2416920122

本研究の一部は、JST戦略的創造研究推進事業チーム型研究(CREST)「生体マルチセンシングシステムの究明と活用技術の創出」研究領域における研究課題「サイバー社会における多重世界予測符号化の解明」(研究代表者: 春野雅彦、JPMJCR22P4)、JST ムーンショット型研究開発事業「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」研究領域における研究課題「誰もが自在に活躍できるアバター共生社会の実現」(JPMJMS2011)、科学研究費補助金 学術変革領域研究(A)「行動変容を創発する脳ダイナミクスの解読と操作が拓く多元生物学」(22H05155)の一環として行われました。

今回実施したすべての実験は、NICTの倫理委員会の承認を得ており、実験参加者には実験内容を事前説明の上、参加への同意を取っています。

nict.go.jp

nict.go.jp