概要

国立大学法人 京都大学大学院情報学研究科の原田博司教授、水谷圭一准教授の研究グループ(以下 京都大学)と国立研究開発法人情報通信研究機構(以下 NICT)の総合テストベッド研究開発推進センターは、第5世代移動通信システム(5G)および5Gシステムの通信容量を向上する「全二重複信(Full-Duplex: FD)技術」を導入した次世代5Gシステム(Beyond 5G)を仮想空間で評価するデジタルツイン・ワイヤレスエミュレータを開発し、都市空間3Dデータと基地局及び端末の配置並びに端末移動パターンを入力することにより、端末移動時の場合のエミュレーションを実施し、5GへのFD導入効果の評価・可視化に成功しました。今回の成果により、実空間に無線機を設置して試験を行わなくてもエミュレータを用いて現実空間を模擬した検証をすることが可能になり、システム導入によるスループット改善特性の評価を容易にすることが期待できます。

ポイント

-

ワイヤレスエミュレータ上に、実デバイスに搭載可能な5G New-Radio (NR)に対応した基地局と端末の機能をもつ仮想無線機と各種シナリオに応じてエミュレーションを実施するオーケストレータを開発

-

ワイヤレスエミュレータがもつ仮想無線機の位置に応じた電波伝搬特性生成機能と連携し、仮想無線機間で物理層レベルでフェージングおよび干渉を生成・付加する仮想無線リンクエミュレータ機能を開発

-

通常の5GおよびFD動作に対応した場合のエミュレーションを行うオーケストレータ用シナリオを開発、データの伝送経路、伝送品質を評価し、可視化するビューワー機能を開発

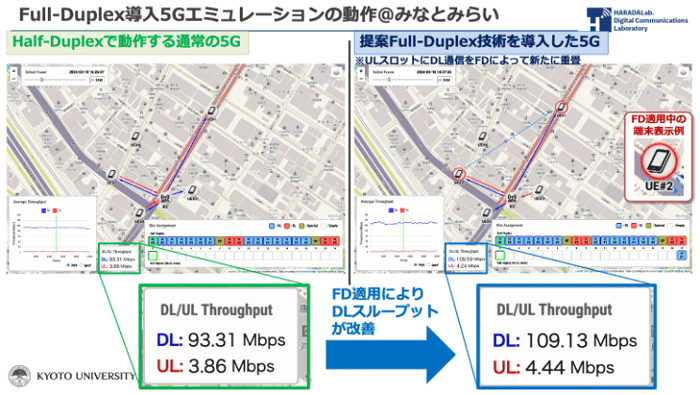

仮想空間上での5GおよびFull-Duplex対応B5Gシステムのワイヤレスエミュレーション動作例

(地図はOpenStreetMapを利用)

(地図はOpenStreetMapを利用)

1. 背景

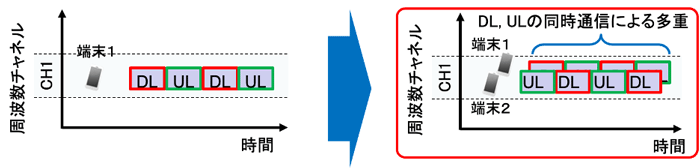

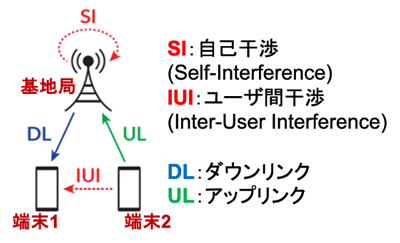

現在、端末数の激増や要求通信速度の高速化等に対応するために次世代5Gシステム(Beyond 5G)の研究開発が国際的に進められています。しかしBeyond 5G時代は、これまで以上に多くの機器が通信を行い、扱う周波数もマイクロ波帯からミリ波帯まで多岐に渡り、設置コストの観点からも実無線機のみで実フィールドで行う評価の限界がありました。またBeyond 5G時代においては移動通信に適した周波数はさらに逼迫するため、限りある周波数資源を有効利用する方策の研究開発が進められています。現行の5Gでは、上りリンク(Uplink: UL)通信と下りリンク(Downlink: DL)通信は、異なる時間リソースもしくは異なる周波数リソースに割り当てることでUL通信とDL通信の干渉を回避するシステム(半二重複信方式、Half-Duplex: HD)が採用されています(図1(a)参照)。このHDセルラー方式における周波数利用効率の向上のために、複数アンテナを用いたMultiple-Input Multiple-Output(MIMO)技術等が研究開発・実用化されましたが、MIMO技術は成熟期に達しており、さらに周波数利用効率を向上するためには、複信方式の見直し等抜本的な対策が必要となります。このような背景の下、Beyond 5G向けの新しい通信システムとしてダイナミック全二重セルラー(Dynamic Full-Duplex Cellular: DDC)システム(図1(b)、図2参照)と呼ばれるFD技術を導入したシステム(以下 提案FD)が注目を集めており、理論解析やシミュレーション解析によってスループット拡大効果が示され、実無線機開発並びに実用化に向けた実証実験を行ってきました。しかしながら、実際のフィールドにおいて、基地局の設置、移動端末の配置、並びに全く同じ条件で現行のHDと提案FDの比較評価を実施することは困難でした。これらの問題を解決するため、京都大学とNICTでは、総務省「仮想空間における電波模擬システム技術の高度化に向けた研究開発」を受託し、実フィールドで実験を行うのではなく、仮想空間上で大規模な電波利用システムを模擬・評価するワイヤレスエミュレータの研究開発を進めてまいりました。このワイヤレスエミュレータは、各種電波利用システムを無線機の通信機能をもった仮想無線機と呼ばれるソフトウェアとして搭載し、都市空間データと無線機の配置データを入力することにより仮想空間で電波伝搬特性、伝送特性をデジタルツインで動作させて、屋外実験することなく仮想空間で通信試験をするものです。

2. 研究手法・成果

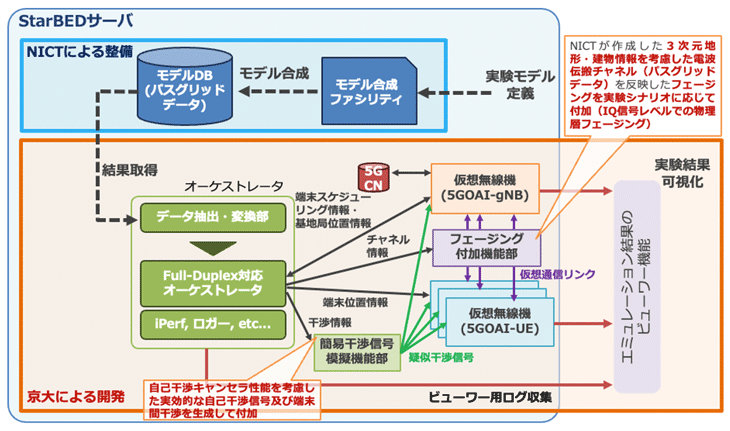

5G NRシステムおよび提案FDを導入したBeyond 5Gシステムを仮想空間上でデジタルツインの形でワイヤレスエミュレーションを実現するため、主に下記の3点について研究開発しました。

(1) 5G NRに対応した基地局、端末の機能をもつ仮想無線機と通常の5Gおよび提案FD動作に対応したシナリオに応じてエミュレーションを実施するオーケストレータ(図3参照)

(2) ワイヤレスエミュレータにおける仮想無線機の位置に応じた電波伝搬特性生成機能と連携し、仮想無線機間で物理層レベルでフェージングおよび干渉を生成・付加する仮想無線リンクエミュレータ機能(図3参照)

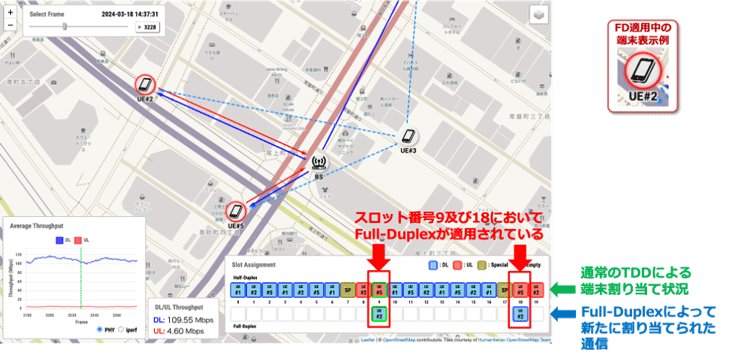

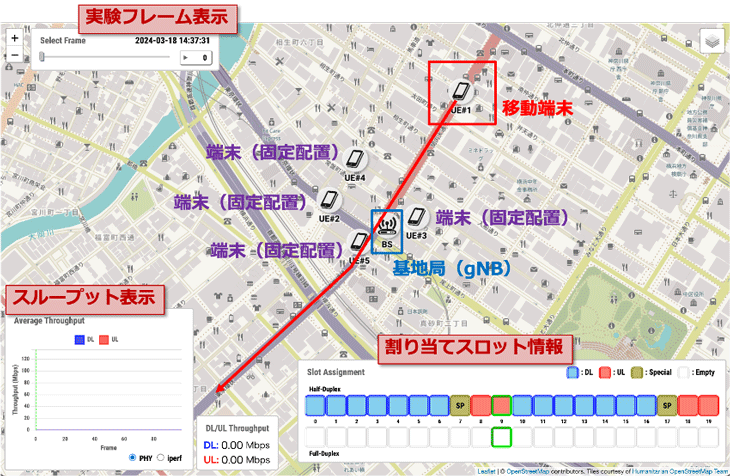

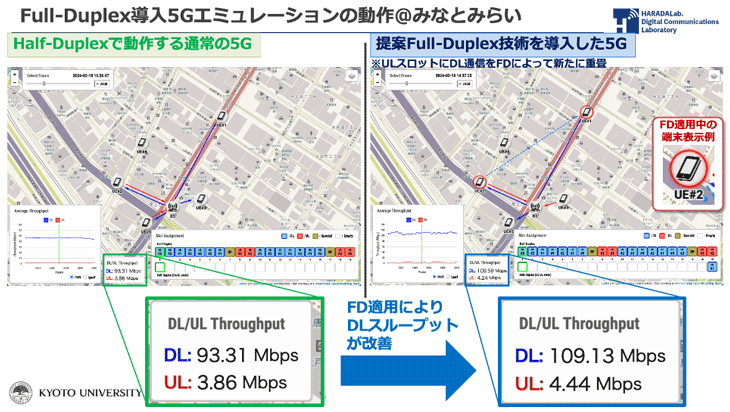

なお5G-NRの仮想無線機の開発にはOAI (OpenAirInterface) software Allianceが供給するオープンソースを利用し、京都大学がワイヤレスエミュレータにおけるHD、提案FD動作に対応するさまざまな追加機能をオリジナルで開発し、搭載しています。これらの成果を用いて神奈川県横浜市(みなとみらい地区)を想定した環境に基地局1台、端末5台の仮想無線機を配置し(図5参照)、HDに基づく現行の5Gシステムと、提案FDに基づくB5Gシステムを動作させました。5台の端末のうち、1台の端末は大通り上を移動し、端末の位置に併せて、FDの適用状況を含む端末スケジューリングがダイナミックに変化しさらにFDによるスループットの拡大効果の評価実証に成功しました(図6参照)。

(a) 現行システムにおけるHalf-Duplex (b) 6Gで導入を目指すFull-Duplex

図1: 現行のHalf-Duplexに基づくシステムと6Gで導入を目指すFull-DuplexによるDDCシステム

図1: 現行のHalf-Duplexに基づくシステムと6Gで導入を目指すFull-DuplexによるDDCシステム

図2: Full-Duplexのトポロジ

図3: 開発したワイヤレスエミュレータの概要

図4: 開発したエミュレーション・ビューワの概観(Full-Duplex動作の例を示す)

図5: 神奈川県横浜市みなとみらい地区における評価実証(基地局及び端末の配置状況)

図6: 神奈川県横浜市みなとみらい地区における評価実証(デモンストレーションの様子)

(左:通常の5G-NRシステム、右:Full-Duplex(FD)を導入した場合)

(左:通常の5G-NRシステム、右:Full-Duplex(FD)を導入した場合)

3. 波及効果、今後の予定

今回の検証にて、ワイヤレスエミュレータ上にて都市空間の情報を反映した5Gシステムおよび提案FDを導入したB5Gシステムの模擬実験について、実無線機を用いずに実施できることが確認できました。今後は、今回検証を実施したフィールド以外の場所における評価の実施や、5G-NRの周波数として割り当てられたミリ波に代表される高周波数帯への応用展開を目指します。

4. 研究プロジェクトについて

本研究の一部は総務省「仮想空間における電波模擬システム技術の高度化に向けた研究開発」(JPJ000254)における受託研究の一環として実施されたものです。

ml.nict.go.jp

ml.nict.go.jp