国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学宇宙地球環境研究所(ISEE)の新堀 淳樹 特任助教、大塚 雄一 准教授、惣宇利 卓弥 博士後期課程学生、西谷 望 准教授は、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)の西岡 未知 主任研究員、ペルウィタサリ セプティ 研究員、及び国立大学法人電気通信大学(UEC)の津田 卓雄 准教授らとの共同研究により、全球測位衛星システム(GNSS) 、気象衛星ひまわり、電離圏観測用のレーダーなどのデータを解析し、南太平洋トンガ沖の海底火山の大規模噴火に伴って発生した気圧波と同期した同心円上の電離圏擾乱(じょうらん)が、地球規模で広がっていく様相を捉えることに成功しました。

観測データにおいて、電離圏擾乱は、海底火山から約3,000 km離れたオーストラリア上空で噴火後約3時間後に気圧波と同期して観測され、ほぼ同時刻に約6,800 km離れた日本上空でも観測されました。日本で電離圏擾乱が観測されたタイミングは、気圧波が到来する約3時間前に相当します。通常、大気中を進む気圧波は、ほぼ音速に近い315 m/sで伝搬しますが、本観測結果は、オーストラリアから日本に地球の磁力線沿いに1,000 km/sもの速さで電離圏の擾乱が伝わったことを示しています。本研究では、このような電離圏擾乱が高速で伝わるメカニズムを明らかにしました。

本研究成果は、2022年7月13日付地球科学の総合国際学術雑誌「Earth, Planets and Space」に掲載されました。ISEE/NICTで構築してきた電離圏データベースをISEEが解析、UECが気象衛星データ解析を担当、ISEE/NICT/UECで議論を行い、論文を執筆しました。

本研究は、2016年度から始まった日本学術振興会科学研究費補助金(特別推進研究)「地上多点ネットワーク観測による内部磁気圏の粒子・波動の変動メカニズムの研究」の支援のもとで行われたものです。

ポイント

- 世界中に点在する全球測位衛星システム(GNSS)の受信機網から得られた全電子数(TEC)データと、気象衛星ひまわり8号の赤外輝度温度データ解析から、南太平洋トンガ沖の海底火山の大規模噴火後に、同心円状の気圧波、それと同期した電離圏擾乱が確認された。

- 海底火山から約3,000 km離れたオーストラリア上空で、噴火後約3時間後に電離圏擾乱が観測された時間帯とほぼ同時刻に、日本上空で西向きに伝搬する電離圏擾乱が観測された。このタイミングは、日本に気圧波が到達する約3時間前に相当する。これらの電離圏電子密度変動の空間構造は完全に一致しており、さらに、北海道に設置された電離圏観測用レーダー(SuperDARN)のデータ解析により、磁力線を介した南北両半球の電離圏擾乱の電磁気的結合過程が明らかになった。

- 一般的に大気中を進む気圧波の速度が315 m/sであるのに対し、本観測結果では、電磁気学的な結合の効果で、1,000 km/sの速度で電離圏擾乱が伝わったことになる。

研究背景と内容

〇研究背景

我々が暮らしている地球大気圏の上部(高度:80 km以上)は、太陽から常時地球に向かって降り注ぐ太陽放射によって一部が電離し、電離圏が形成されています。我々の生活に欠かせない全地球測位衛星システム(GPS)や衛星放送・通信で使われている電波は、必ずこの領域を通過することになります。ひとたび電離圏の擾乱が発生すると、GPS衛星を用いた位置情報の誤差などが生まれることがあります。逆に、この誤差情報を逆手にとって、これまで全球測位衛星システム(GNSS)受信機網データを活用した電離圏擾乱の研究が進められ、現在では、宇宙天気予報といった応用研究にも利用されています。一方、電離圏は太陽活動による影響を受けるだけでなく、地震、火山噴火、津波、台風などの気象現象といった下層大気で発生した大気擾乱の影響も受けています。2011年3月11日午後2時46分(日本時間)に発生した東北地方太平洋沖地震後に、震央付近を中心とした同心円状の電離圏電子密度擾乱が観測され、その構造が時間の経過とともに広がっていく様相が捉えられました。これは、地震で発生した津波が下層大気を揺さぶることによって大気振動(音波)や大気波動が生成され、それらが上空の電離圏に伝わることで、電離圏電子密度擾乱を引き起こしたと考えられています。また、2021年8月13〜15日、小笠原諸島の硫黄島の南方約60 kmに位置する福徳岡ノ場火山噴火は、1,300 km離れた南西諸島に多量の軽石が漂着したことは記憶に新しいですが、この噴火時にも電離圏電子密度擾乱が観測されています。これまでは、GNSS受信機網がカバーできる領域が狭く、火山噴火後に観測される電離圏擾乱の地球規模にわたる時間・空間変化が分かっておりませんでした。ところが、1,000年に1度と言われている大規模海底火山噴火が南太平洋トンガ沖で発生し、その噴火後に全球にわたって電離圏擾乱が観測されました。この電離圏擾乱の特徴や発生メカニズムを解明することを目的として本研究が開始されました。

〇手法と結果

本研究グループは、全球にわたる電離圏の変動を高時間・高空間分解能で観測するために世界各地に設置されている約9,000台に及ぶGNSS受信機データを収集し、それらのデータから全電子数(TEC)に変換し、TECデータベースを作成しています。また、トンガ火山噴火によって発生した気圧波や電離圏擾乱の原因となる荷電粒子の動きの情報を得るために、気象衛星ひまわり8号の赤外輝度温度データと北海道陸別町に設置された電離圏観測用レーダー(SuperDARN(Super Dual Auroral Radar Network)レーダー)データを使用しています。これらのデータ解析には、2009年度から開始された大学間連携プロジェクト「IUGONET」で開発された解析ツールを使用しています。

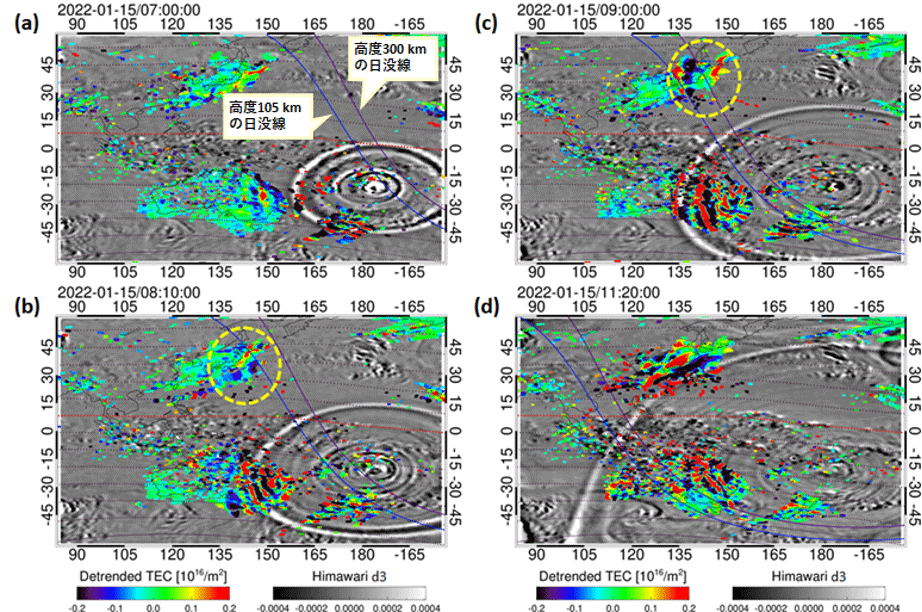

図1:世界時2022年1月15日7:00、8:10、9:00、11:20における赤外輝度温度とTECの変動成分の2次元マップ図。縦軸と横軸はそれぞれ、地理緯度と経度を表す。赤外輝度温度偏差をグレースケールで、15分の移動平均値を差し引いたTEC変動値をカラースケールで表している。黄色の点線で囲った部分のTEC変動は、オーストラリア域で観測されたTEC変動に同期して出現したもの。

解析の結果、オーストラリア上空で気圧波(図1のグレースケール表示)の波面に沿った電離圏電子密度変動(図1のカラーマップ表示)が観測されており、対流圏を伝搬する気圧波から生まれた大気擾乱が電離圏電子密度変動を生成したことを表しています(図1 b, c)。特に、8:10と9:00の時間帯では、オーストラリア上空で観測された電離圏電子密度変動とは別に、西向きに伝搬する電離圏擾乱が日本上空で観測されています。詳細にデータを分析した結果、日本上空とオーストラリア上空で観測された電離圏電子密度変動の空間構造は、磁気赤道を挟んで鏡像の関係にありました。これは、南北両半球の電離圏擾乱が磁力線を介して結合していることを意味するものです。なお、日本上空で観測された電離圏擾乱の出現時には、まだ日本に気圧波が到達していないことは2次元マップを見ても明白です。

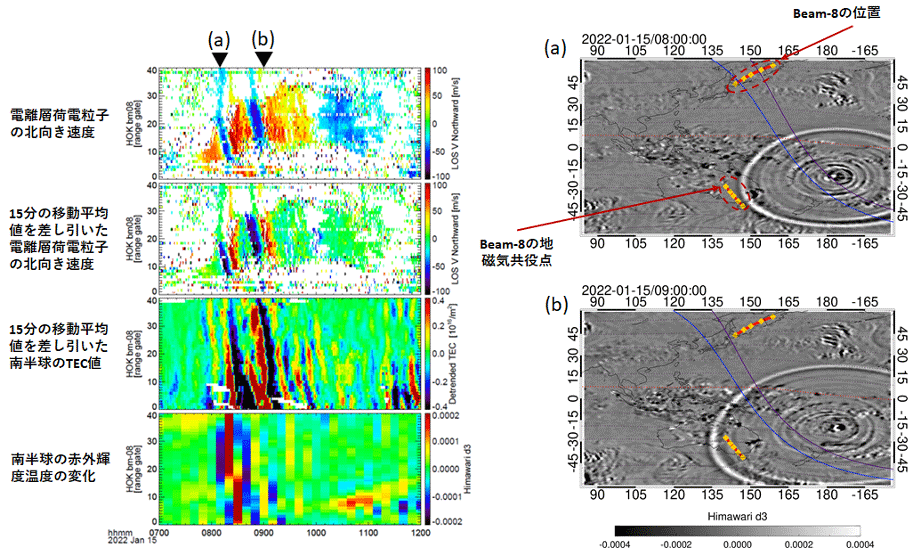

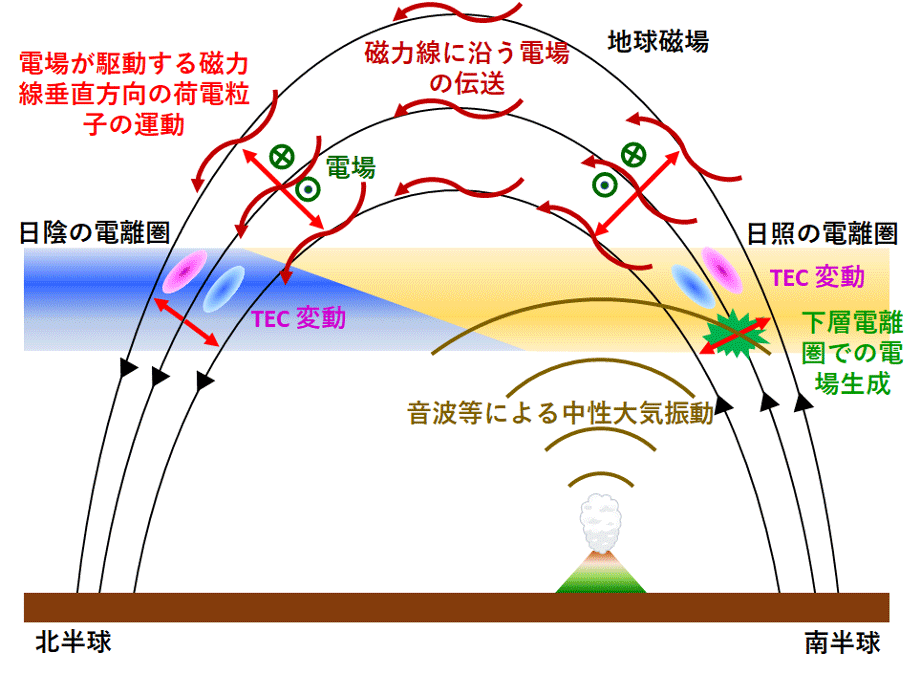

さらに、SuperDARNレーダーから得られた電離圏荷電粒子の速度データと比較することにより、日本上空で現れた電離圏擾乱の発生メカニズムが明らかになってきました。図2はSuperDARNレーダーで観測された北半球における100 m/sを超える荷電粒子の運動を示しており(図2の左側上から2枚目の図「15分の移動平均値を差し引いた電離圏荷電粒子の北向き速度」)、その運動は、南半球で観測された気圧波とそれに伴う電離圏擾乱(図2の左側上から3枚目の図「15分の移動平均値を差し引いた南半球のTEC値」)に同期していることがわかりました。この結果から、日照域の南半球において気圧波が生成した大気擾乱(音波や大気波動)が下層の電離圏を揺さぶることで電場が生成し、その電場が磁力線に沿って南半球の上部電離圏、及び北半球の電離圏に高速で伝わり、電離圏擾乱を引き起こしたと考えられます(図3)。なお、磁力線に沿って伝わる電磁波(電場)の速度は、600〜1,000 km/sと、下層大気を伝わる音速(315 m/s)に比べて圧倒的に速いため、たとえ伝搬距離が長くとも、気圧波が日本に到達する前に、南半球で生成された電離圏擾乱のシグナルをいち早くキャッチできたことになります。

図2:世界時2022年1月15日7:00~12:00におけるSuperDARNレーダーで観測された特定方向の視野の電離圏荷電粒子の北向き速度、その15分平均値を差し引いた速度、15分平均値を差し引いた南半球(磁気共役点)のTEC値と赤外輝度温度の距離-時間断面図。右の2次元プロット図中の赤とオレンジの曲線は、SuperDARNレーダーの特定方向の視野とその磁気共役領域を表す。

図3:トンガ火山噴火後に南北両半球で観測された電離圏擾乱の発生メカニズム。

成果の意義

これまで火山噴火、津波、気象現象によって発生した大気波動は、単に直上付近の電離圏を揺さぶるだけで、昼間側の電離圏に限れば南北両半球の共役性はないと考えられていました。ところが今回の研究結果から、昼間側の電離圏においても電離圏擾乱の南北両半球の共役性が存在することを、TEC観測で初めて示したことになります。今後、昼間側の電離圏擾乱の共役性がどのような条件下で発生しうるかについての研究が期待されます。

本研究結果は、科学面だけでなく、防災面においても意義があります。磁力線を介して伝わった電離圏擾乱は、津波を引き起こしたとされる火山噴火由来の気圧波が日本へ到来する約3時間前に観測されました。今後、複数の火山噴火や地震イベント時における電離圏擾乱の統計解析を実施することにより、津波の波高や規模を電離圏擾乱のシグナルからの推定が可能となれば、津波が到来する前に電離圏擾乱を活用して津波に関する情報を予め得られることを示唆しています。

論文情報

雑誌名:Earth, Planets and Space

論文タイトル:Electromagnetic conjugacy of ionospheric disturbances after the 2022 Hunga Tonga-Hunga Ha’apai volcanic eruption as seen in GNSS-TEC and SuperDARN Hokkaido pair of radars observations

著者:

新堀 淳樹 名古屋大学宇宙地球環境研究所 特任助教

DOI:10.1186/s40623-022-01665-8

大塚 雄一 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授

惣宇利 卓弥 名古屋大学大学院理学研究科 博士課程後期3年

西岡 未知 情報通信研究機構 主任研究員

Septi Perwitasari 情報通信研究機構 研究員

津田 卓雄 電気通信大学 准教授

西谷 望 名古屋大学宇宙地球環境研究所 准教授

用語説明

全球測位衛星システム(GNSS)

アメリカのGPS、日本の準天頂衛星(QZSS)、ロシアのGLONASS、欧州連合のGalileo等の衛星測位システムの総称。

全地球測位衛星システム(GPS)

人工衛星から発射される信号を用いた位置測定・航法・時刻配信を行うシステム。

このシステムは、上空約2万kmを周回するGPS衛星(6軌道面に30個配置)、GPS衛星の追跡と管制を行う管制局、測位を行うための利用者の受信機で構成される。

震央

地震が発生した地下の震源の真上にあたる地上の点。位置は、緯度と経度で示され、新聞等に発表される震源は震央を意味する。

SuperDARN(Super Dual Auroral Radar Network)

世界11ヶ国による電離圏観測用短波レーダーの国際共同プロジェクト。2021年現在で北半球・南半球併せて35基を超えるレーダーが極域及び中緯度域を埋め尽くすように展開している。

IUGONET(Inter-university Upper atmosphere Global Observation NETwork)

太陽地球大気関連の地上観測を長年推進してきた実績を持つ国立極地研究所、東北大学、名古屋大学、京都大学、九州大学の5機関が連携し、2009年に6年計画でスタートした大学間連携プロジェクト。本プロジェクトでは、各観測データを一元的に取り扱うデータ解析システムの開発を行っており、分野横断的研究を促進している。

世界時

グリニッジ子午線を基準とし、夜中の0時を1日の始めとする平均太陽時。 いわゆるグリニッジ時間のこと。

磁気赤道

地磁気の伏角、すなわち磁針の方向と水平面のつくる角がゼロである点を結ぶ曲線。地理赤道で地球一周をするが地理経度によって磁気赤道の緯度は異なる。

磁力線

磁石の正極から負極へ向かう作用曲線。 曲線上の各点での接線方向が磁場の方向と一致する。

isee.nagoya-u.ac.jp

isee.nagoya-u.ac.jp