英レスター大学のJonathan Nichols博士が率いる、米ボストン大学、米カリフォルニア大学バークレー校、英ノーザンブリア大学、国立研究開発法人 情報通信研究機構による国際共同研究グループは、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を用いて木星赤外オーロラの高時空間分解した撮像観測に成功し、エネルギーの流れの評価に不可欠な主要電離圏イオンの存続時間(時定数)を導出しました。

ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡が明かした木星赤外オーロラ変動

2025年5月13日

背景

実際に観測される高層大気温度が太陽光による加熱から想定される温度よりも非常に高いという特徴は、木星をはじめ、外惑星に共通してみられます。外惑星の主要電離大気成分であるH3+イオンは、オーロラをもたらす磁気圏からの粒子降込みで生成し、大気温度に依存した赤外発光をし、大気を冷却する効果を持ちます。この赤外発光が、赤外オーロラとして観測されます。エネルギー収支の理解において、H3+イオンの存続時間(時定数)は重要なパラメータですが、観測等の制約からこれまで十分に特定できていませんでした。

経緯・結果・成果

高精度なジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を用いた高時空間分解の撮像観測により、木星赤外オーロラが、数秒スケールの局所的な変化をはじめ、非常に変化に富んでいることが新たに発見されました。さらに、粒子降込みを直接反映する紫外オーロラの撮像も、ハッブル宇宙望遠鏡を用いて赤外オーロラと完全に同時に観測することに成功し、紫外オーロラ変動と大きく異なる赤外オーロラの変動が検出されました。これらの時間変動から、H3+イオンの時定数は150秒と導出され、赤外発光の冷却効果はこれまでの長い時定数の想定に比べて小さいことが指摘されました。

本研究成果は、2025年5月12日に英国科学誌 Nature Communicationsに掲載されました。

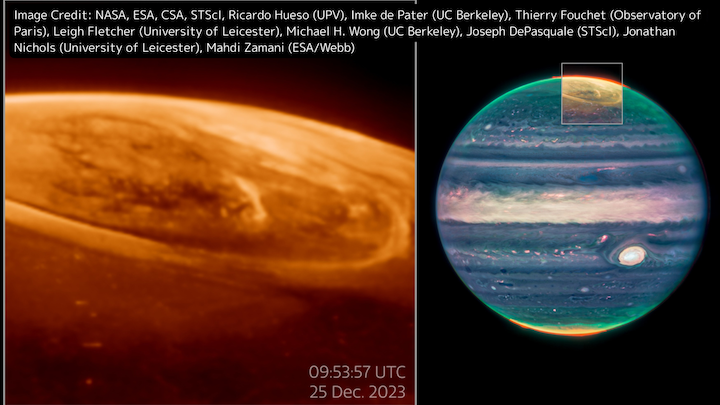

図1. 2023年12月25日にジェームズウェッブ宇宙望遠鏡で観測された木星赤外オーロラ

[Image Credit: NASA, ESA, CSA, STScI, Ricardo Hueso (UPV), Imke de Pater (UC Berkeley), Thierry Fouchet (Observatory of Paris), Leigh Fletcher (University of Leicester), Michael H. Wong (UC Berkeley), Joseph DePasquale (STScI), Jonathan Nichols (University of Leicester), Mahdi Zamani (ESA/Webb)]

[Image Credit: NASA, ESA, CSA, STScI, Ricardo Hueso (UPV), Imke de Pater (UC Berkeley), Thierry Fouchet (Observatory of Paris), Leigh Fletcher (University of Leicester), Michael H. Wong (UC Berkeley), Joseph DePasquale (STScI), Jonathan Nichols (University of Leicester), Mahdi Zamani (ESA/Webb)]

今後の予定・展望など

紫外オーロラと大きく異なる赤外オーロラ変動の成因解明には、降込み粒子の起源である磁気圏と大気圏変動のつながりから、さらに探っていく必要があります。本研究で得られた成果は、地球における宇宙天気応答においても共通する重要課題である、磁気圏から大気圏への加熱および赤外放射を通した冷却といった一連のエネルギーの流れの理解への貢献が期待されます。

論文情報

- 掲載誌:

- Nature Communications

- 論文名:

- “Dynamic infrared aurora on Jupiter” (木星の赤外オーロラのダイナミクス)

- 著者名:

- J. D. Nichols 1, O. R. T. King 1, J. T. Clarke 2, I. de Pater 3, L. N. Fletcher 1, H. Melin 1, 4, L. Moore 2, C. Tao 5, T. K. Yeoman 1

- 著者所属:

- 1. 英国 レスター大学、2. 米国 ボストン大学、3 米国 カリフォルニア大学バークレー校、4 英国 ノーザンブリア大学、5. 国立研究開発法人情報通信研究機構

- URL:

- https://www.nature.com/articles/s41467-025-58984-z

関連発表

関連記事

問い合わせ先

国立研究開発法人情報通信研究機構

電磁波研究所 電磁波伝搬研究センター

宇宙環境研究室

垰 千尋

E-mail: chihiro.tao nict.go.jp

nict.go.jp

nict.go.jp

nict.go.jp