公益社団法人日本天文学会は3月17日、東京天文台(現・国立天文台)三鷹キャンパスで使用され、現在は国立天文台野辺山宇宙電波観測所で復元・公開されている、200MHz太陽電波望遠鏡を、2024年度(第7回) 日本天文遺産に認定したと、発表しました。同望遠鏡は、NICTの前身機関が東京天文台に働きかけて製作されたもので、黎明期の電波天文学における通信工学者と天文学者の協働の成果といえるものです。

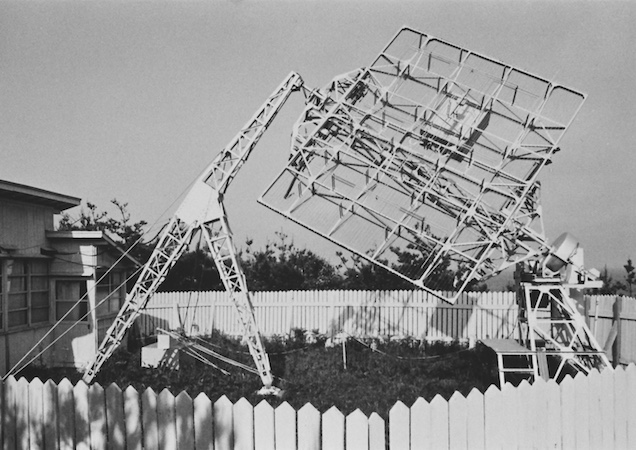

無線通信の品質に影響を与える太陽活動を知る手がかりとして、太陽電波の観測は、第二次世界大戦後に盛んになりました。我が国では、NICTの前身である文部省電波物理研究所(東京都小金井市)所長の前田憲一(後に京大教授)が東京天文台に働きかけ、同研究所の後身である電気通信省電気通信研究所国分寺分室の川上謹之介、秋間浩らが設計・製作して1949年に三鷹に設置した、200MHz太陽電波望遠鏡が、その嚆矢とされています。同望遠鏡は東京天文台において電波天文学の研究に活用され、一方で川上らは1952年に、平磯電波観測所(茨城県ひたちなか市)にも姉妹機となる200MHz太陽電波望遠鏡(図1)を設置して、電波警報業務に活用しました。NICTにおける太陽電波観測業務は、2014年に山川電波観測施設(鹿児島県指宿市)に新設された太陽電波望遠鏡(図2)に平磯から受け継がれて、今日の宇宙天気予報においても重要な観測データを得る手段となっています。

ml.nict.go.jp

ml.nict.go.jp