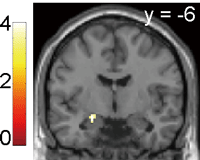

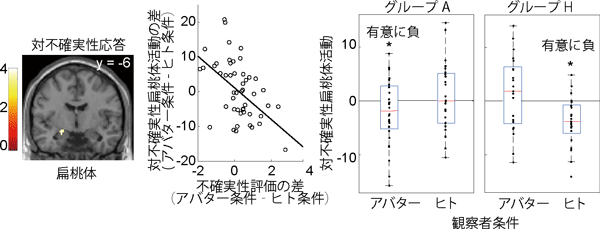

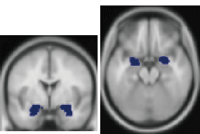

扁桃体

脳の辺縁系に属する多くの動物と共通する構造で、恐怖や不安などの情動処理や顔の表情理解などを司る役割を持っている(アーモンド状の青い部分)。

fMRI実験

機能的磁気共鳴画像法(fMRI)は、脳の活動を領域の血流量の変化を用いて測定する、非侵襲的な画像技術。ヒトの脳部位の機能を詳細に調べることができるため神経科学や医療の現場で広く活用されている。

元の記事へ

情報量基準

AIC(赤池情報量規準)とBIC(ベイズ情報量規準)は、統計モデルの評価に使われる指標。どちらも「どのモデルがデータに最も適しているか」を判断するためのもの。

元の記事へ

最尤推定法

あるモデル式のパラメータについて、元のデータが得られる確率が最も高くなるようなパラメータセットを計算して見つける方法。これにより、データに最も適したモデルを作ることができる。

元の記事へ

不安傾向のテストSTAI: State-Trait Anxiety Inventory

状態不安と特性不安を測定するための質問紙。状態不安は特定の状況で生じる一時的な不安を指し、特性不安は、日常的に感じる不安の傾向を指す。一般的に不安の程度を評価するために使用される。

元の記事へ

社会不安のテストLSAS: Liebowitz Social Anxiety Scale

社交不安症(他人から注視される状況で強い恐怖や不安を感じる障害)の重症度を評価するための質問紙で、様々な社会的状況における不安感の大きさと、回避傾向の強さを測定する

元の記事へ

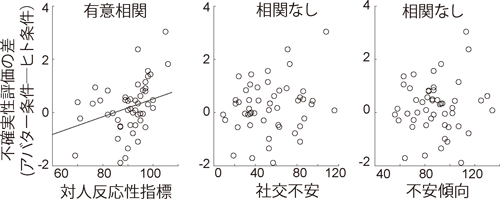

対人反応性指標IRI: Interpersonal Reactivity Index

対人的な感情及び認知側面を包括的に評価するための指標で、以下の四つの側面から評価する。1)共感的側面; 他者に対する同情や配慮、2)視点取得; 他社の視点に立って考える能力、3)個人的苦痛; 他者の苦痛を見たときに感じる不安や恐怖、4)想像性; フィクションの登場人物に自分を置き換えて想像する傾向。各側面の質問項目を下に示す。各質問に対し、まったく当てはまらない(1)から非常によく当てはまる(5)の5段階で回答する。

共感的側面

- 自分より不運な人たちを心配し,気にかけることが多い。

- 誰かがいいように利用されているのをみると,その人を守ってあげたいような気持ちになる。

- 自分が見聞きした出来事に,心を強く動かされることが多い。

- 自分は思いやりの気持ちが強い人だと思う。

- 他の人たちが困っているのを見て,気の毒に思わないことがある。

- 他の人たちが不運な目にあっているのはたいてい,それほど気にならない。

- 誰かが不公平な扱いをされているのをみたときに,そんなにかわいそうだと思わないことがある。

想像性

- 自分の身に起こりそうな出来事について,空想にふけることが多い。

- 小説に登場する人物の気持ちに深く入り込んでしまう。

- 演劇や映画を観た後は,自分が登場人物のひとりになりきっている感じがする。

- よい映画をみるとき,自分を物語の中心人物に置き換えることが簡単にできる。

- 面白い物語や小説を読んでいると,その話の出来事がもし自分の身に起こったらどんな気持ちになるだろうと想像する。

- 映画や劇をみるときはたいてい,引き込まれてしまうことはなく,客観的である。

- よい本や映画にすっかり入り込んでしまうことはめったにない。

個人的苦痛

- 非常事態では,不安で落ち着かなくなる。

- 激しく感情的になっている場面では,何をしたらいいか分からなくなることがある。

- 気持ちが張り詰めた状況にいると,恐ろしくなってしまう。

- 切迫した状況では,自分をコントロールできなくなる方だ。

- 差し迫った助けが必要な人を見ると,混乱してどうしたらいいかわからなくなる。

- 誰かが傷つけられているのを見たとき,落ち着いていられる方だ。

- 緊急事態には,たいていはうまく対処できる。

視点取得

- 何かを決める前には,自分と意見が異なる立場のすべてに目を向けるようにしている

- 友達のことをよく知ろうとして,その人からどのように物事がみえているか想像する。

- すべての問題点には2つの立場があると思っており,その両者に目を向けるようにしている。

- 誰かにいらいらしているときにはたいてい,しばらくその人の身になって考えるようにしている。

- 誰かを批判する前には,自分が批判される相手の立場だったらどう感じるか想像しようとする。

- 他の人の視点から物事を見るのは難しいと感じることがある。

- 自分が正しいと思える時には,他の人の言い分を聞くようなことには時間を使わない。

*IRI日本語版(出典)日道俊之・小山内秀和・後藤崇志・藤田弥世・河村悠太・Davis, Mark H.・野村理朗 (2017). 日本語版対人反応性指標の作成. 心理学研究, 88, 61-71.

Himichi, T., Osanai, H., Goto, T., Fujita, H., Kawamura, Y., Davis, M. H., & Nomura, M. (2017). Development of a Japanese version of the Interpersonal Reactivity Index. The Japanese Journal of Psychology, 88, 61-71.

元の記事へ

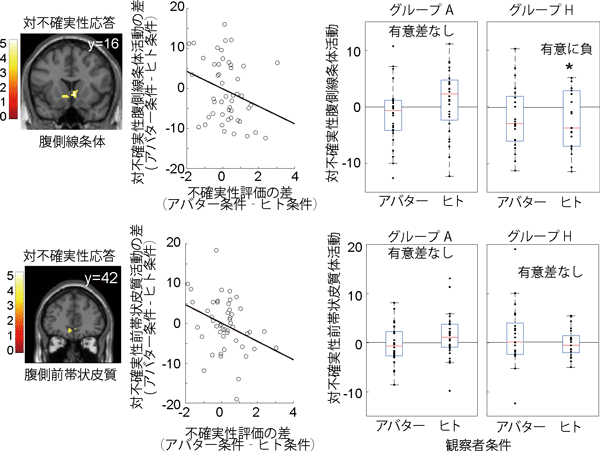

線条体は脳の大脳基底核の重要な構成要素の一つであり、意思決定、感情と行動の調整、学習と記憶、運動制御などの機能を持つ。腹側と背側に分けることができ、腹側線条体には報酬処理や感情調節、意思決定を担う側坐核が含まれる。

大脳半球内側面の前方部に位置する襟のような形をした領域で、報酬予測、共感や情動の処理、意思決定など多くの重要な機能に関与している。

nict.go.jp

nict.go.jp